夜間のトイレ回数は、あなたの健康指標です。

相談しずらい悩みに答えます!長年患者と向き合ってきた医師が、「夜間頻尿」のメカニズムを解説し、改善策を教える。※本記事は、都田慶一氏の書籍『夜間頻尿の正体』(幻冬舎ルネッサンス)より、一部抜粋・編集したものです。

健康や生活を脅かす夜間頻尿とどう向き合うか

1.夜間頻尿がもたらす日常生活への影響(疫学調査)

▼ 日本排尿機能学会の疫学調査

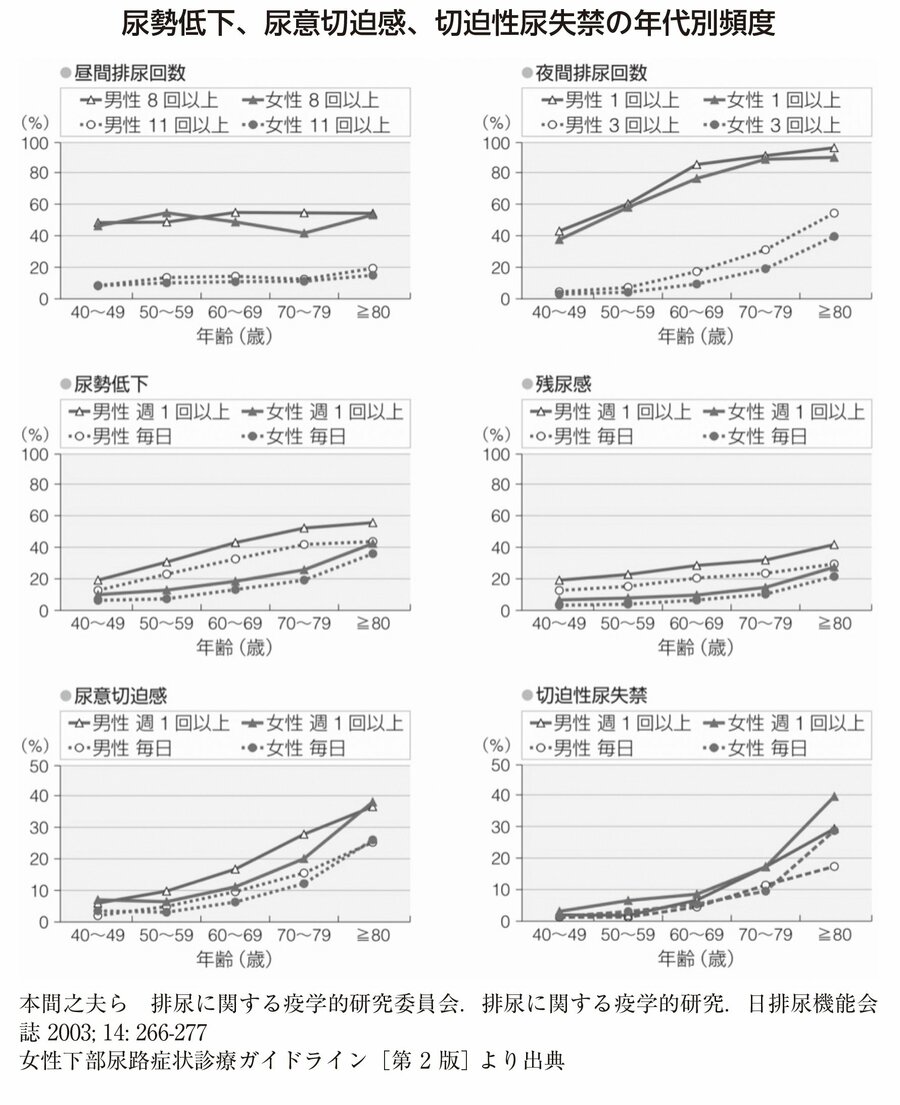

下部尿路症状が日常生活で与える影響、特にその中で夜間頻尿が、特に男性優位で煩わしい現実がこの統計グラフで示されています。また、年齢的には、高齢になるにつれてその頻度が急増することはいうまでもありません。夜間頻尿はなぜ起こるのか、高齢者はどのように対処していけば良いのか、それを探るお話の始まりです。

排尿障害に関する様々な症状が、年齢的にどのように変化するかは興味深いものです。これに関するデータがありますので紹介しておきます。夜間排尿回数はもちろんですが、その中で、尿意切迫感、切迫性尿失禁に注目してください。これは年齢が70代を超えてくるにつれて頻度曲線が上昇する様子は、見比べれば、夜間排尿回数に大きな影響を与えていることを示唆しています。

また、下図に示すように、夜間排尿回数、尿勢低下、尿意切迫感、切迫性尿失禁についての年代別頻度のグラフを見てみてください。

50歳以上男女での夜間頻尿3回以上の出現頻度は、男女とも年齢の高齢化とともに70代に上昇し、特に80代から急上昇が見られていました。その上昇カーブとほぼ並行して男女共に出現するのが尿意切迫感、切迫性尿失禁の頻度です。それは、夜間頻尿に過活動膀胱がかなり関与していることを示唆しています。

尿勢低下については、特に男性は毎日意識する人が50、60、70代と比例的に上昇し、80代で少しゆるやかになっていました。

以上より尿勢低下の影響、つまり残尿量の悪化を想定すると、70代までにだいたい出そろい、過活動膀胱症状は高齢化するほど症状頻度が増える傾向にあることを示唆していると思います。

この統計で考えると、夜間頻尿はまず前立腺肥大の影響をうけるが、そのうちに80代では過活動膀胱症状が加わりやすく、頻度を増して行くと思われます。これは臨床治療をする上で、大変参考になります。

高齢者の命運を握るといっても言い過ぎだとは私は思わない「夜間頻尿」ですが、その傾向は前述のように疫学調査を基にしています。疫学調査とは、病気の実態、全体像とその特徴などを調査して治療の方向性を探る手段です。

それでは、これまでに夜間頻尿に関してどのような疫学調査が行われてきたのかを、「夜間頻尿診療ガイドライン[第2版]日本人調査の報告」の収集した報告から見てみたいと思います。なぜなら、日本ならではの特有の四季があり、日本人の生活に深く関わっているからです。ここで夜間頻尿に関する大規模疫学調査で見られた研究結果を記載し、現状を把握しておきます。

(1)まず、集団調査の結果が示されています。

〈Hommaの研究〉 40歳以上の4570人を対象に調査。

夜間頻尿1回以上の方は69%、3回以上が14%を占め、最も影響の大きい下部尿路症状(LUTS)は38%にみられた。(2006年)

〈Fukutaの研究〉 40〜79歳男性135人を対象に調査。

15年の観察で平均夜間排尿回数は1・1回から1・6回に有意に増加した。夜間頻尿は最も経時的変化が顕著なLUTSであった。(2012年)〈Hirayamaの研究〉 65歳以上の3685人を対象に調査。

1年間に夜間頻尿≧2の割合は47・0%から50・3%に増加した。そのうち、20%は新規出現したものであり、15・4%は消失(改善?)した。(2013年)

(2)次に一般住民を対象に夜間頻尿のリスク因子や夜間頻尿が及ぼす影響を検討した研究結果が示されています。

〈Yoshimuraの研究〉

・男性4568人、女性1949人を対象に調査。夜間排尿1回以上の方は28・5%を占め、高血圧や糖尿病と関連を示す。性差なし。(2004年)

・41〜70歳まで約1150人を対象に調査。温暖な地区では冬に悪化するなど、季節と関連を示す。(2007年)

・女性5980人(平均52・6歳)を対象に調査。夜間頻尿(2回以上の夜間排尿)の方は、年齢、睡眠時間(不眠)、尿意切迫感、log(BNP)(心臓の負荷を示すホルモン数値)、腹囲、BMI、閉経、高血圧の既往と関連を示す。

〈Nakagawaの研究〉

70歳以上の784人を対象に調査。夜間頻尿2回以上の方は、その後5年間の転倒による骨折、死亡のリスクが、それぞれ2・20倍、1・91倍に増加。(2010年)

〈Obayashiの研究〉

・60歳以上の861人を調査。尿中メラトニン濃度と夜間頻尿は逆相関を示す。(2014年)

・60歳以上の1086人を調査。夜間排尿回数は、客観的および主観的な睡眠障害と関係を示す。(2015年)

・60歳以上の866人を調査。夜間頻尿2回以上は、その後2年間のうつの新規発症のリスク因子である。睡眠を含めて補正すると、この傾向は男性のみで有意であることを示した。(2017年)

〈Saekiの研究〉

・60歳以上の1065人を調査。日中の室温が低いと夜間頻尿のリスクが高いことが示された。(2016年)

〈Itoの研究〉

・18歳以上の女性18952人を調査。低いBMI(<18・5kg/m2)と高いBMI (>25kg/m2)のいずれも、夜間頻尿2回以上のリスク因子であることを示す。(2019年)

ここで見る限り夜間頻尿の背景因子として、本書が話題とする「代謝」については触れられておらず、疫学調査にかかりにくい項目になるのかもしれません。季節的変化については、Yoshimura、Saekiの研究で関係性が調べられていることが把握できます。また、高血圧や糖尿病との関連性が指摘されています。早朝では血圧が夜間尿量の増加に関係があると思われます。