日本の食料自給率は38%と公表されているが、その算出方法には不可解な点があると、愛知大学名誉教授で、同大国際中国学研究センターフェローの高橋五郎氏は指摘する。『食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日』(朝日新書)から一部を抜粋、再編集して解説する。

* * *

政府が発表する食料自給率38%の闇

国民が食料自給率を正しく認識することがますます重要になっている。その意味から、まずは「あるべき食料自給率」とは何かについて述べていこう。

さて最も一般的な食料自給率の指標として「カロリーベース食料自給率」というものがある。これは、国民が食べるすべての食料のカロリーを合算し、そのうち純粋な国産部分の割合がどのくらいかを割り算した数字をいう。

日本の農水省が公表しているカロリーベース食料自給率は1965年では73%、1987年には50%、2006年には40%を割り込み、最新の2022年は38%である。農政や農地制度がこのままでは、残念ながら政府目標(2030年度までに)の45%を実現することは間違いなく不可能な情勢である。この目標が達成されるとすれば、日本が輸入各国との競争に負け、国内供給量(消費量)が減る場合だけであろう。

農水省のカロリーベース食料自給率は、16項目の食料群を対象に、国民1人が口を通して摂取した食料(経口食料)が持つカロリーをはじき出し、次いでこれを消費(供給)と国産とに分け、2021年を例に取ると、食べたとする食料群の合計2265キロカロリーのうち国産部分を860キロカロリー、これを割り算して38%とするものである。

16項目の食料群とは、コメ・小麦・豆類などの穀物・野菜や果物・肉類や牛乳などの畜産物・魚介類・砂糖類・油脂類・みそなど日本人の日常的な食生活を反映したものだ。

こういってしまうと簡単のように見えるが、実際は、農水省のホームページの説明をいくら読んでも、その計算プロセスと結果はわからないほど手が込んでいる。本書が農水省の食料自給率担当官に何度も問い合わせたところ、とても丁寧に説明いただいた。担当者としてできる範囲の回答をいただいたと思うが、なお不明な点が残った。

以下、大きく5つの疑問を挙げるが、やや専門的で細かい部分になるので、いずれも数字の根拠となる説明がないということだけ理解していただければよいと思う。

【1】農林水産物と油脂類など一部加工食品の国産部分と輸入部分を合わせた国内消費仕向量は粗食料(原形のまま)・飼料用・種子用・加工用・減耗量の5つに分けられているが、そのうち穀物の半数近くが飼料用(特にトウモロコシは8割近く)とした根拠、穀物の1割以上を加工用とした根拠などが不明。

【2】粗食料から純食料(食べられる状態の食料-可食部)となる割合を「歩留り」としているが、主に飼料用途のトウモロコシや加工向け大麦などは年ごとの変動が比較的激しく、摂取カロリーを中心とする成分摂取量が年による変動を起こしかねない。このような数値を使うには変動を平準化するための方法、例えば数値の固定化あるいは移動平均化などの措置が必要と思われるが、このようにしない理由は不明。

【3】「飼料自給率」を牧草・わら・発酵剤であるサイレージ・野草などの粗飼料とトウモロコシやコメの副産物であるフスマ(コメの場合は玄米を精米にすると出る粉、麦の場合は粉にする際に出る外皮部と胚芽部分でやはり粉状)、貝殻粉、人工栄養剤、抗菌剤などを混ぜたもの全体の供給量を分母とし国産を分子にして割り算、結果を26%(2021年度の例)としている。しかし、飼料は豚や鶏とでは内容が同じではない。畜産物の差を無視した一律の飼料自給率とする理由は不明であり、果たして科学的といえるか疑問。

【4】さらに「飼料自給率」の計算だけは、多くの種類の飼料や原材料をTDN(可消化養分総量という)という単位に置き換えて試算している。農水省がこうした方式をとっているのは畜産物の飼料だけであり、ヒトが食べるコメや小麦、魚介類や野菜などその他には採用していない。その理由は不明だ。

畜産物・食用油・みそ・しょうゆのように原料となる生産物から二次的に作る食料のカロリーベース自給率の試算に当たっては、畜産物であれば家畜の種類ごとに、食用油であれば原料ごとに、みそやしょうゆであればその原材料である大豆・コメとそれぞれの加工形態である2次製品との間の飼料要求率(重量単位で牛肉1はトウモロコシ11など)や還元率(例えば重量単位で大豆油1は大豆5.3に相当など)を用いてカロリー換算すべきだ。なぜ飼料だけにTDNという異なる単位を計算に用いるのか。

TDNはほぼ日本でしか使われていない。自給率を出している国では飼料についてもカロリーを用いている。畜産学系大学の某教授もこの状況には疑問を呈している。

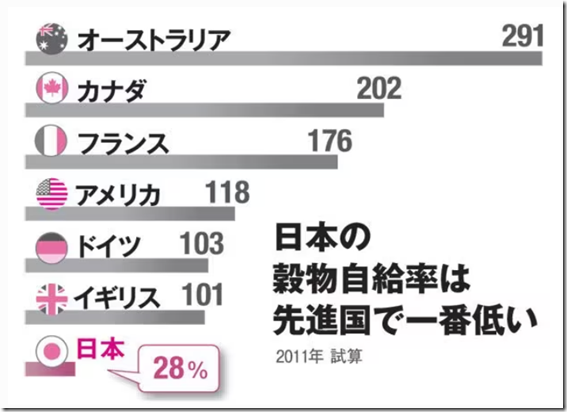

【5】農水省のホームページには、日本の食料自給率のほか、アメリカ・カナダなど11か国の自給率が「諸外国・地域の食料自給率等」として掲載されている。しかし、実はその試算方式は日本の自給率で使う試算方式とは違うことが確認された。計算方式が違えば比較すること自体に意味がない。そのようなものを発表する意図が不明。そもそもそこで示された諸外国と同じ方式による日本の食料自給率は試算しない方針だそうだが、その理由も不明である。

重量ベースと生産額ベースという自給率

農水省の食料自給率についてはカロリーベース以外にも、重量ベースと生産額ベースがある。3種類もの食料自給率を同時に作成している国は日本だけであるが、一応これについてもふれておこう。

(1)重量ベース食料自給率

長い間、少なくとも日本政府や中国の情報筋は重量ベース食料自給率を作成し続けている。中国の場合、「糧食自給率」などの表現以外の食料自給率は公表していない。作成すらしていない可能性がある。また、公式的に発表された食料自給率は存在しない。

農水省は2021年度の飼料を含む穀物全体の重量ベース自給率を29%、牛肉や豚肉を肉類として合算した自給率を53%と公表している。肉類については、このほか牛肉、豚肉など個別の重量ベース自給率も掲げている。

穀物を1つに合算した自給率を試算する場合、食料としての用途も栄養成分も異なるコメとトウモロコシを合算することにほとんど意味がないだろう。

ただし、ある食料単独の、たとえば「コメ」や「豚肉」などと個別の自給率を出すことにおいては意味がある。この場合には、コメの食料自給率60%、豚肉35%というように。もちろん、豚肉は飼料を1次原料とする2次製品という性格を持つから、飼料の自給率を厳密に把握した上でなければならない。

(2)生産額ベース食料自給率

これについては、まったく意味がないばかりか消費者を迷わすものであろう。こんなやり方をとっている国は、世界広しといえども日本を含むわずか3つの国・地域 にすぎない。イギリス政府と台湾が同様の試算を公表しているが、双方とも「生産額ベース」という表現は使っていないばかりか、「食料」の範囲が日本とは異なるうえに、計算の方法も同じではなく、日本の生産額ベースと並べて比較すること自体に意味は乏しい。

農水省は、「生産額ベース食料自給率」を国民に供給される食料の国内消費仕向額(1年間に市場に出回った額)に対する国内生産額の割合を示す指標と説明している。2021年度のものでは58%となっていて、カロリーベース自給率よりもずっと高い。2021年度は66%だったので年度間の変動が大きいという、この方式の欠点ともいえる現象が浮き彫りになったようである。

しかし、そもそも価格は毎日のように変動するし、自給率の試算に当たって、どの品種でどこの市場のどの価格をとるか、消費時点(年度)とその食料の生産時点、そして為替変動を含めて輸入時点で変動しうる輸入価格をどう決めるのか、など単純な問題がこの方式では放置されている。こうした点をひとまずおいて、とにかく「消費量」といったところで、価格変動はつきものだから不安定なことは変わりなかろう。

そして、もう一つ問題なのは、食料自給率の算式では分母に位置する輸入価格の方が分母と分子双方に位置する国産価格よりも安いのが一般的なはずだから(そうでなければ輸入に意味はない)、計算上、分子が相対的に高くなりやすい。

単純化して説明しよう。ある穀物が国産100キログラム、輸入50キログラム、すなわち消費150キログラムとする。そして1キログラム当たり単価が、国産2円、輸入1円。この場合、生産額ベース自給率は、

(100×2)/((100×2)+(50×1))=0.8(自給率80%)

もし、輸入価格が下がって1キログラム0.5円となったとすると、

(100×2)/((100×2)+(50×0.5))=0.888(自給率89%)

国産量も輸入量も変わらないのに、輸入農産物が価格低下あるいは円高により、自給率は逆に上がってしまうのである。逆もまた真である。輸入価格が上昇あるいは円安になれば自給率は低下しよう。この本質を見落とすことは「食料危機」の現実から目を逸らすもの以外のなにものでもないだろう。

●高橋五郎(たかはし・ごろう)

1948年新潟県生まれ。農学博士(千葉大学)。愛知大学名誉教授・同大国際中国学研究センターフェロー。中国経済経営学会名誉会員。専門分野は中国・アジアの食料・農業問題、世界の飢餓問題。主な著書に『農民も土も水も悲惨な中国農業』2009年(朝日新書)、『新型世界食料危機の時代』2011年(論創社)、『日中食品汚染』2014年(文春新書)、『デジタル食品の恐怖』2016年(新潮新書)、『中国が世界を牛耳る100の分野』2022年(光文社新書)など。