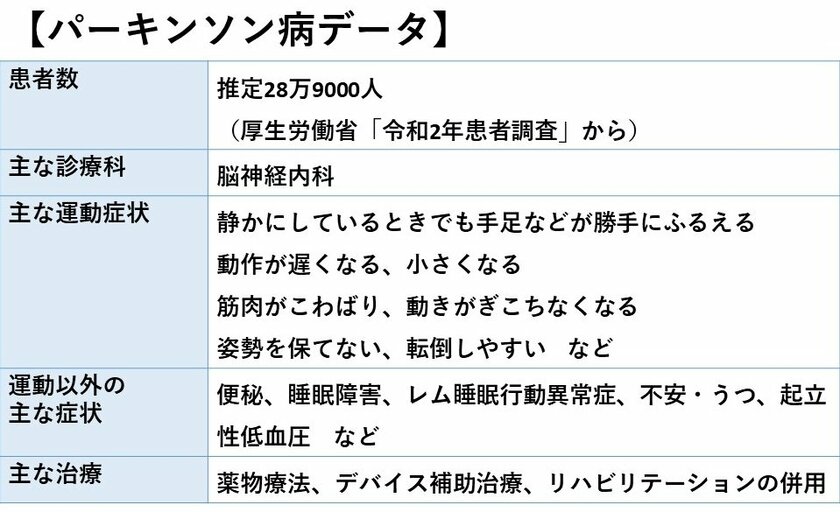

パーキンソン病は、糖尿病などの生活習慣病と同様に「生涯つきあう病気」で、治療では自分に合った薬を使って、体の動きをうまく調節できなくなる「運動症状」をコントロールしていきます。長く服用していると薬の効く時間が短くなるなどしますが、その場合は薬を調整することで、できるだけ生活に支障が生じないようにすることが大切です。治療や病気との上手な向き合い方などについて、パーキンソン病を専門とする脳神経内科の医師に聞きました。この記事は、週刊朝日ムック「手術数でわかるいい病院」編集チームが取材する連載企画「名医に聞く 病気の予防と治し方」からお届けします。「パーキンソン病」全3回の3回目です。

【図表】パーキンソン病患者が取り組みたい8つの生活習慣はこちら

* * *

パーキンソン病の運動症状には薬物療法の効果が高く、早期のうちは症状を抑えられるので、仕事を続けるなど通常の生活を送ることが可能です。ところが薬物療法を長く続けるうち、「運動合併症」が起こるようになります。

【第1回はこちら】

手のふるえはパーキンソン病のサイン? 「生真面目な性格」が発症に影響という指摘も【チェックリスト】

https://dot.asahi.com/articles/-/202511

【第2回はこちら】

なぜパーキンソン病は別の病気に間違われやすいのか? 足を引きずる症状から脊柱管狭窄症手術を受けた人も

https://dot.asahi.com/articles/-/202947

その一つが「ウェアリングオフ現象」です。薬の効く時間が短くなり、薬が効く「オン」の時間帯には問題なく動けるのに、効果が弱まる「オフ」の時間帯になると、手足がふるえる、動作が遅くなる、歩こうとしても足が動かないなどの運動症状が出てきます。もう一つは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう「不随意運動(ジスキネジア)」です。これは薬の効きすぎによるもので、手足や肩がくねくね動く、体が揺れる、口もとが動くなどが起こります。

専門医の少ない地域での医療相談にも取り組む国立病院機構宇多野病院臨床研究部長の大江田知子医師は、「パーキンソン病の進み方は個人差が大きい」といいます。

「薬がよく効き、日常活動におおむね支障なく過ごせる期間は『ハネムーン期』と呼ばれます。ハネムーン期は3~10年ぐらいと人によりさまざまです。やがて多くの患者さんに『運動合併症』がみられるようになり、薬の用量や服薬のタイミングなどを見直して症状をコントロールしていきます」(大江田医師)

ドパミンを補充する薬を中心とするテーラーメイド治療

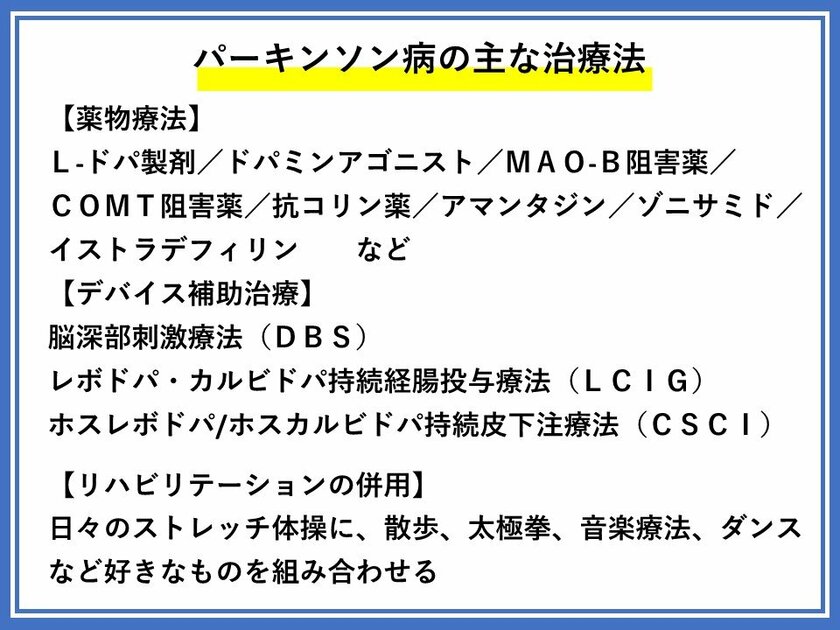

パーキンソン病では、脳内の神経伝達物質の一種である「ドパミン」が減っているので、それを補うため、脳内でドパミンに変化する「L-ドパ製剤」がよく使われます。ドパミンを受け取る部分「ドパミン受容体」を刺激して情報伝達を促す「ドパミンアゴニスト」もよく使われます。

このほか、ドパミンを分解する酵素の働きを妨げる「MAO-B阻害薬」、L-ドパ製剤が分解されるのを妨げる「COMT阻害薬」、脳内の神経伝達物質のアセチルコリンの働きを抑える「抗コリン薬」、もともと抗てんかん薬でパーキンソン病にも有効であることがわかり使われるようになった「ゾニサミド」など、さまざまな種類の薬があります。

処方される薬の種類や服用量、服用回数などは、一人ひとりで異なり、症状や発症年齢、現在の年齢、生活状況などに合わせてテーラーメイド治療がおこなわれます。そのため、別の人に効果があるからといって、それが自分にも適しているとは限りません。

自分に合った治療を受けるためのポイントは、症状をきちんと主治医に伝えること。インターネット上には、自宅での症状の変化や困っていることなどを記録する「症状日誌」が掲載されているのでそれを活用したり、自分でメモにまとめたりして担当医に見せるとよいでしょう。

「L-ドパ製剤」の1日の服用回数は、はじめは2~3回ですが、運動合併症で薬効時間が短くなると回数を増やす必要があります。薬効の落ちる「オフ状態」には、もともとの動作緩慢、筋強剛、歩行障害といった症状が強く出て、日常生活に困るからです。薬効を延ばすような薬を併用し、さらにL-ドパ製剤の服用回数を増やしたりタイミングを工夫したりして、できるだけ「オン状態」が保たれるように調整します。

「頻回の服用は負担になりますが、きちんと服用しないと薬の効果を得られません。周囲の人に一緒に確認してもらう、おくすりカレンダーなどを利用するなどの工夫が必要です」(大江田医師)

病気の進行とともにL-ドパ製剤の服用回数が増えますが、1日5回以上になってもオフ状態のコントロールが難しくなった場合には、機械を使う「デバイス補助治療」の選択肢があります。現在、「脳深部刺激療法(DBS)」「レボトパ・カルビドパ持続経腸投与療法(LCIG)」「ホスレボドパ/ホスカルビドパ持続皮下注療法(CSCI)」があります。

手術で脳に小さな電極を埋め込み、電気刺激を脳の特定の部位に加えて症状を安定させる治療法がDBSです。LCIGは、内視鏡手術でつくった「胃ろう(腹部に小さな穴を開け、胃から小腸にチューブを通す)」から薬を直接小腸に持続的に入れる治療法で、オフ時間の短縮が期待されます。胃ろうの手術が不要で、持続的に皮膚の下に薬を入れることができるCSCIは、2023年5月に承認されたばかりの新しい治療です。

パーキンソン病には運動症状のほか、多彩な「非運動症状」があります。例えば、便秘・頻尿、不安やうつ症状、睡眠障害、立ちくらみ(起立性低血圧)、幻視やもの忘れなどです。それぞれ効果が期待できる薬があるため、運動症状以外にも、気になる症状がある場合は、担当医に伝え相談しましょう。

好きな運動を継続して、運動症状の進行を抑える

薬物療法と並んで重要とされるのが、運動です。パーキンソン病の患者会との交流に力を入れている順天堂大学順天堂医院脳神経内科准教授の大山彦光医師は、次のように言います。

「パーキンソン病の薬は症状を抑えるもので、進行を遅らせることはできません。唯一、運動症状の進行を遅らせる効果があるとされるのが運動です。太極拳、音楽療法、ダンス、ビデオゲームによるエクササイズなどさまざまな運動で研究がおこなわれ、いずれも有効性が報告されています」

大江田医師も運動の効果について、「リハビリテーションを積極的におこなった後には症状が軽くなるという研究がたくさん出ています。早期からできるだけ運動をしておくと、病気の進行を多少なりとも抑えられる可能性があります」と言います。

「パーキンソン病では関節がかたくなり姿勢も前かがみになりがちです。まず、早期からストレッチ体操を習慣づけるよう勧めています。どんな運動がいいかとよく聞かれますが、散歩でもダンスでも、自分が好きな運動を長く続けてほしいと答えています」(大江田医師)

病気とのつきあいが長くなってきたら

発症から10年、15年、あるいはそれ以上経過すると、治療では症状をコントロールし切れなくなり、介助が必要な時間が増えてきます。その際には、障害者総合支援制度、介護保険制度などのサービスの利用を検討しましょう。申請し認定を受けると、ホームヘルパーが自宅を訪問するサービス、福祉用具のレンタルなどさまざまなサービスを費用の一部を自己負担することで利用できます。医療費を軽減する難病医療費助成制度、税金の障害者控除などを受けられる身体障害者手帳の制度もありますから、事前に対象や申請方法などを調べておくとよいでしょう。

病気が進行した時に気をつけてほしいのは、感染症、誤嚥(ごえん)性肺炎、大きな骨折です。体に大きな炎症が起こると、いったんパーキンソン病の症状が悪化し、もとの病気である感染症などが治癒しても、前の状態にまで戻らないことがあるからです。予防接種や十分な栄養摂取、いつも口腔をきれいに保つことで感染症を防ぎ、住まいの環境整備や歩行補助具で転倒・骨折を防ぐようにします。

介護が必要になると、人によっては介護施設への入所を選択することもあります。その場合の問題点について、大山医師は次のように言います。

「施設に入所し訪問診療を受ける場合、訪問診療医がパーキンソン病に詳しくないと薬の調整がなされないままになることがあり、施設においても脳神経内科医の診察を受けられる環境づくりが求められています。当院は介護施設と連携する取り組みをおこなっており、そういった施設を探すのも一つの方法です」

パーキンソン病になっても、寿命はパーキンソン病ではない人と大きな差はありません。まずは過度に恐れず、早めにきちんと治療を受け、よい状態をできるだけ長く保つこと。介護が必要になった時には、パーキンソン病に限りませんが、医師や看護師、介護職などによるサポートを積極的に活用していきましょう。

(文/山本七枝子)

【取材した医師】

国立病院機構宇多野病院 臨床研究部長/京都大学医学部 臨床教授 大江田知子医師

1993年、大阪市立大学医学部卒。2003年、京都大学大学院で博士号取得。01年から国立病院機構宇多野病院脳神経内科。脳神経内科医長を経て、16年から現職。診断から進行期にいたるまで、パーキンソン病を中心とした脳変性疾患の診療に携わり、「最適な治療は患者さんを知ることから」をモットーにコミュニケーションを大切にしている。専門医の少ない地域での保健所による個別医療相談にも取り組む。

国立病院機構宇多野病院:京都市右京区鳴滝音戸山町8

国立病院機構宇多野病院 臨床研究部長/京都大学医学部 臨床教授 大江田知子医師

順天堂大学順天堂医院 脳神経内科 准教授 大山彦光医師

2002年、埼玉医科大学医学部卒。10年、順天堂大学医学研究科で博士号取得。米フロリダ大学Movement Disorder Center フェロー等を経て、14年4月から現職。脳深部刺激療法(DBS)治療のチームリーダーを務めるほか、遠隔地にいる患者の体の動きを3次元でとらえる3次元オンライン診療システムの開発にも携わる。患者会(パーキンソン病友の会)のイベントに参加するなど、患者との交流にも力を入れている。

順天堂大学順天堂医院:東京都文京区本郷3-1-3

順天堂大学順天堂医院 脳神経内科 准教授 大山彦光医師

連載「名医に聞く 病気の予防と治し方」を含む、予防や健康・医療、介護の記事は、WEBサイト「AERAウェルネス」で、まとめてご覧いただけます。